涵养好家风·共筑家国梦 |益阳市2025年家风家训征集活动优秀作品展(一)

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党二十大和二十届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述,进一步弘扬家庭美德,传承优良家风,推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚,益阳市妇联面向社会开展“涵养好家风·共筑家国梦”家风家训征集活动,活动开展以来,全市广大家庭积极参与、踊跃推荐。近期,市妇联将对部分作品进行展示,持续传递向上向善家庭文明建设正能量。

益阳市水利局离休干部卢荣星长女卢俊辉

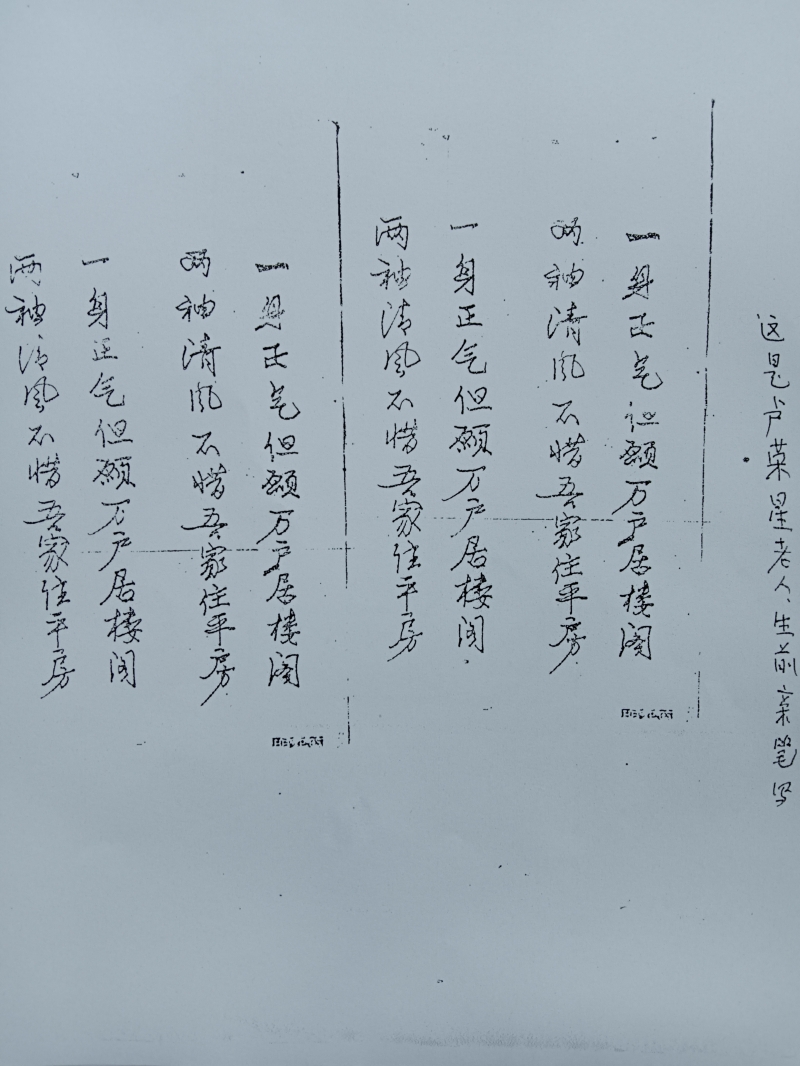

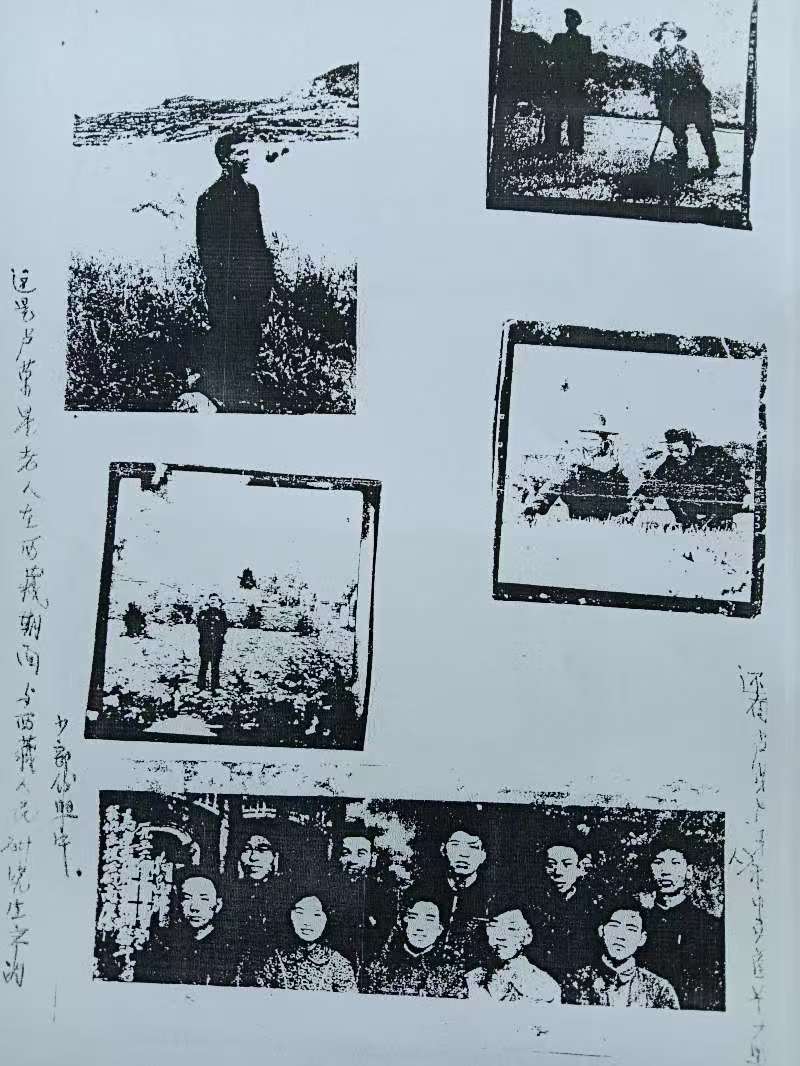

父亲卢荣星亲笔书写的自勉联:一身正气, 父亲卢荣星与藏族同胞一同在高原上研

但愿万户居楼阁;两袖清风,不惜吾家住平房 究生产、汗水与笑容交织的黑白照片

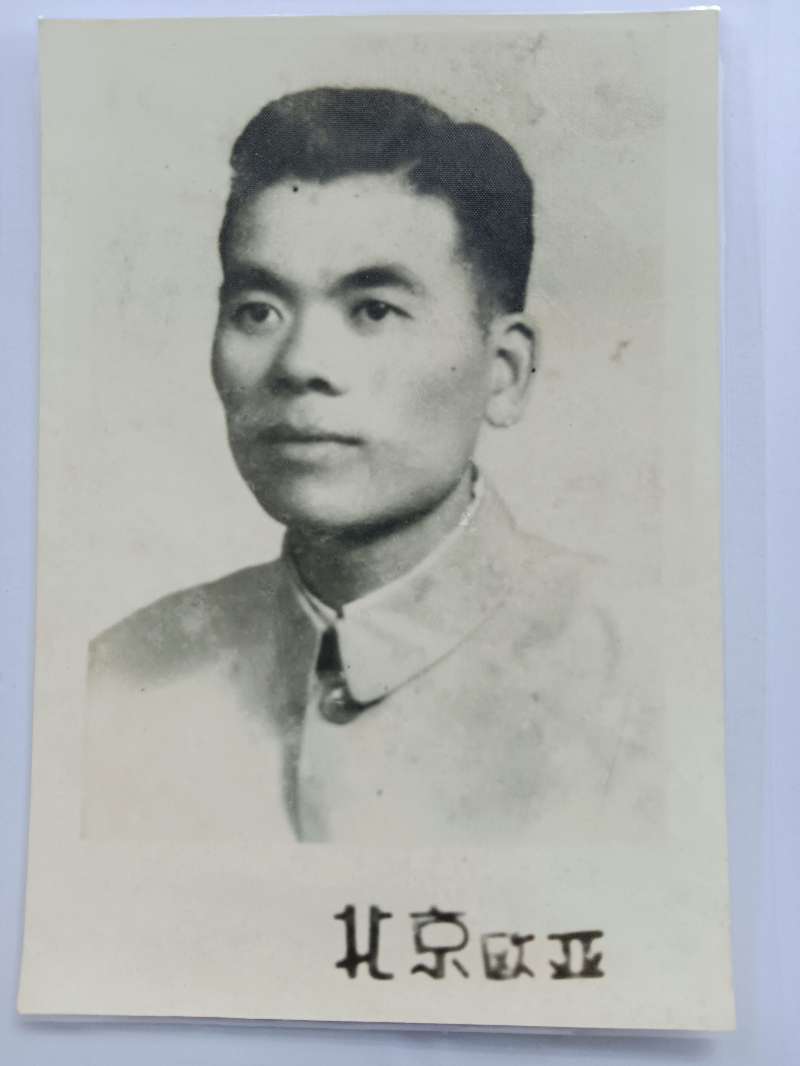

父亲卢荣星在西藏承载了23年风雪与忠诚的工作证上的证件照 良好家风传承:孝顺的儿子带我参观北京故宫

雪域赤子心,清风传家远

——忆父亲卢荣星

父亲卢荣星,一位将毕生献给党和人民的益阳水利离休干部。他的一生,是忠诚与奉献的史诗,更是我们家族最深沉的家教家风之源。

家国两难全,五十年代,一声召唤,父亲作为湖南首批援藏干部,毅然踏上雪域高原,一去便是二十三年。二十三年,仅有的三次探亲,如同高原上短暂停留的飞鸟,带不走对妻儿刻骨的思念,也填不满我们姐弟成长中父亲角色的空白。母亲,这位坚韧的乡村女性,用柔弱的双肩扛起了整个家。我们,成了新中国最早被称为“留守儿童”的一群。作为长女,15岁的花季,我手中的书本换成了农具,纤细肩膀过早地压上了生活的重担。短暂的团聚后,中印边境烽烟骤起。父亲一句“不给组织添麻烦”,我们再次被送回故乡的田野。随之而来的十年动荡,“团圆”成了遥不可及的奢望,思念在漫长的岁月里浸透了母亲的白发和我们期盼的眼眸。他在西藏的壮举——穿越无人区,勇攀4500米雪山,被誉为“第二次长征”。这“老西藏精神”的勋章上,深深镌刻着母亲无怨的守望和我们姐弟过早承担的艰辛,那是整个家庭用分离与牺牲共同铸就的荣光。

父亲的一生,“公”字当头,“廉”字立身。离休后,这份底色愈发鲜明。“公家的光,一丝一毫都不能沾”——这是他常挂嘴边,更是刻进我们骨髓的家训。回老家,组织派的专车被他坚决谢绝,执意与母亲挤上拥挤的公交车。国家安排的高级疗养,他次次婉拒:“让给更需要的老同志吧。”这简单的拒绝,胜过千言万语,教会我们何为“先人后己”。老两口同住一病室,父亲的医药费是公费,母亲的却一分不少自掏腰包。这近乎严苛的“分毫必清”,是他用行动写下的“公私分明”家规,无声地滋养着我们心灵的净土。回到湖南,重病缠身,他仍心系乡亲。为解旱田之苦,他拖着病体翻山越岭,亲力亲为修建电排。这份对百姓疾苦的深切关怀,是他留给我们最宝贵的“仁心”传承。

2003年,肺癌晚期的阴影笼罩。面对生的可能,父亲做出了令全家人心碎却无比敬仰的抉择。他平静而坚定:“这病治不好了。把钱省下来,去建设国家,去帮助更多需要的人吧。”这最后的绝唱,是“国之大者”最悲壮的践行,是“两袖清风”最彻底的诠释!他覆盖着鲜红的党旗,安眠于故乡的青山绿水间,归于最纯粹的简朴。

父亲留给我们的物质财富极其有限,但那幅他亲笔书写的自勉联,却是照亮我们家族世代的精神灯塔:“一身正气,但愿万户居楼阁;两袖清风,不惜吾家住平房。”这二十个字,浓缩了他一生的信仰与境界,更奠定了我们卢家代代相传的家风根基:胸怀天下、忠诚担当、清廉自守、甘于奉献。父亲在西藏战斗时磨亮了镜片的望远镜,那定格了他与藏族同胞并肩劳作的黑白照片,那枚承载了二十三年风雪与忠诚的工作证……这些珍贵的援藏文物,被我视若生命般珍藏。它们早已超越了物件本身,成为父亲精神与家风的具象化身。

父亲走了,但他留下的精神丰碑与淳厚家风,如同故乡不息的资江水,滋养着一代又一代人的心灵,指引我们在人生的道路上,永远挺直脊梁,心怀家国,步履清风。

刘伟 湖南有色金属控股集团有限公司

刘家“勤朴匠实”家风牌匾 刘伟家庭全家福

咱家的传家宝

家家都有样传家之宝,它或为一件金银首饰,或为一册稀世族谱,抑或是一座古宅大院,而我家则是一条朴素家风家训。

2017年秋,父亲六十大寿生日那天,举行了一场特别的仪式——刘府家风牌匾揭牌。这是我们家庭成员经过反复酝酿总结凝练的“勤朴匠实”四字家风首次亮相。简单朴实的四个字,是祖辈们世代流传下来的老规矩、好风气,特别是父母几十年的言传身教,我们耳濡目染、切身体悟,对此逐渐有了越来越看得见摸得着的认知和感受。

一是勤。我们家祖祖辈辈面朝黄土背朝天,但一直保持延续了勤劳的良好传统。父亲风风雨雨几十年,早出晚归,不辞辛劳,用自己所有的心血和汗水把我们拉扯大、教育好。从缺衣少食、饱受艰苦的年代一路走过来,可谓阅尽了人间沧桑,遭受了千难万苦,也磨炼出了一大家子吃得苦、耐得烦、霸得蛮的宝贵品格。过了花甲之年,如今还不愿“退休”,成天忙碌在田间地头,这便是他用言传身教告诉我们“幸福生活要靠勤劳双手创造”的简单道理。

二是朴。父亲是个艰苦朴素惯了的人。省吃俭用,节衣缩食,朴实无华,年头到年尾都舍不得给自己置办一身像样的行头。记得从我上初中起,他就戒烟了,每天在外面做工夫回来,都会带回一包烟,从笑梅烟到古湘烟,再到长沙烟、白沙烟,他基本不抽,整齐地叠放在衣柜的搁板上,过段时间就让母亲去商店兑换点日常用品,补贴点家用,改善下生活。就拿六十大寿庆贺这事来说,我们跟他前前后后做了大半年的思想工作,他才勉强同意给热闹下,还附带很多条件,一不能惊动百客,二不同意太张扬,只准自己屋里的至亲搞几桌。我知道,他为人一向低调,不愿麻烦别人。这是他的风格,我们只能尊重他的意见。

三是匠。父亲生活上不讲究,干起活来却很爱熨帖。他做了四十多年泥瓦匠,一把泥刀走天下,给远乡近邻盖楼建房无数,方圆几十公里,请他做过事的,没有不说他手艺扎实、做工精细的。我想,之所以能赢得这样的口碑和名声,这是他身上那股子鲁班一样的工匠精神魅力所在。在他的熏陶、影响下,我们在工作生活、为人处事中都传承了这种精神,一丝不苟,精益求精,追求完美,尽心竭力把事情干就干得最好、做就做到极致。

四是实。父亲不善言辞,做人做事都很坦诚实在、言出必行、说到做到,答应了人家的事情绝不食言,承诺了人家的事情一定办妥,且总是给人以靠得住、信得过的踏实感。前年8月初,父亲在长沙做事,我们到工地去看他。他抽空出来,前后只接待了我们十分钟不到,寒暄上几句,吃了块西瓜,又匆匆回到工地去了。在他心里,始终把老板的托付和信任看得很重,实实在在地做到让人放心满意,生怕辜负了别人的期望和厚爱。

耕读传家久,厚德泽世长。回想起来,作为世代为农的普通之家,我们能取得如今的成长进步,能享有当下幸福绵长的日子,都和这个大家庭薪火相承的良好家风、和这位大家长言胜于行的率先垂范有着密切关系。我们唯有把这个“传家宝”好好发扬、代代守护,让它光耀门楣、生生不息!

孟磊明 南县财政局

孟磊明家庭合影

勤俭传家久 清廉继世长

在南县财政局的办公楼里,党建办孟磊明不仅以严谨的工作态度和出色的业务能力赢得同事们的认可,在生活中,他和家人更是以“勤俭持家,清廉为本”的家风,成为邻里称赞的榜样。这一理念,深深扎根于中华传统文化的土壤,传承着千年以来“历览前贤国与家,成由勤俭破由奢”的智慧,也在新时代绽放出风清气正的光芒。

孟磊明出生在一个普通的工人家庭,父母常教导他“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰”。这些质朴的话语,如同春雨般浸润着他的心田,让他从小就养成了勤俭节约的好习惯。参加工作后,无论职位如何变化,这份刻进骨子里的节俭从未改变。在财政局工作,他始终坚守廉洁底线,从不利用职务之便谋取私利。他常说:“钱财乃身外之物,清廉才是留给家人最宝贵的财富。”

在孟磊明的家中,妻子全力支持孟磊明的工作,将家里打理得井井有条。她从不追求名牌服饰和奢侈的生活,日常衣物总是选择简约实用的款式,还会利用闲暇时间学习烹饪,为家人准备可口的家常饭菜。一家人外出用餐时,也会践行“光盘行动”,杜绝浪费。

在教育孩子方面,孟磊明夫妇以身作则,用实际行动向孩子传递勤俭清廉的价值观。他们告诉孩子,零花钱要合理使用,不能随意浪费;教导孩子要靠自己的努力获得想要的东西,而不是依赖父母的给予。孩子在这样的家庭氛围中成长,养成了良好的消费习惯和独立的人格。在学校里,孩子从不与同学攀比物质,而是专注于学习和品德的培养,还经常参加学校组织的公益活动,用自己的零花钱帮助有需要的同学。

孟磊明一家还积极参与清廉家风宣传活动。他利用自己在党建工作中的经验,在财政局开展家风讲座,分享自家的故事,引导更多家庭树立正确的价值观。在他的带动下,越来越多的家庭开始重视家风建设,从生活中的点滴小事做起,践行勤俭节约、清廉自律的生活方式。

“勤俭持家久,清廉继世长。”孟磊明家庭用实际行动诠释着这一传统美德,他们的故事如同一盏明灯,照亮了周围的人,引领着大家共同营造风清气正的社会环境,让清廉家风在新时代焕发出更加耀眼的光彩。